Jean-Paul Dumontier

Eecho

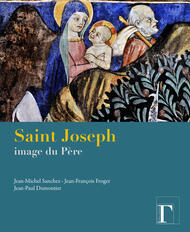

Saint Joseph, Image du père, Éditions grégoriennes, 2015

Jean-François Froger, Jean-Michel Sanchez

(Photographies : Jean-Paul Dumontier)

Recension : Marion Duvauchel

Deux années avant la publication de l'ouvrage sur Marie-Madeleine, l'apôtre des Apôtres, les éditions Grégoriennes avaient fait paraître, par les mêmes auteurs et sur le même patron, un livre consacré à une autre figure suréminente : saint Joseph. Le sous-titre, « Image du Père », imprimé en creux sur la page de couverture, est un signal qui renvoie, selon toute vraisemblance, à l'ombre lumineuse dans laquelle la figure de Joseph s'est vue tenue pendant la longue histoire cultuelle de l'Église. Voilà donc un beau livre à la fois dense et élégant qui devrait contribuer à corriger la représentation bien erronée de l'aimable santon sulpicien figurant une paternité un peu débonnaire drapée dans une exemplaire discrétion.

L'ouvrage se déploie en deux chapitres d'une exceptionnelle densité et concision, suivis d'une sorte de petite Ennéade : neuf textes brefs en forme d'inventaire structuré (une petite « somme ») de l'essentiel de ce que l'on connait de saint Joseph : à travers les évangiles apocryphes ; à travers la doctrine théologique sur sa personne ; ce qui le préfigure dans l'Ancien Testament ; à la lumière de son culte, de ses lieux de dévotion, de ses apparitions, plus rares que celles de la Vierge Marie. Autant de petits chapitres où se voit rassemblée une information qui permet au lecteur de mieux se représenter le poids progressif que saint Joseph a pris dans la prière de l'Église et dans son histoire cultuelle ; ce qu'il doit aux grands saints ou au Carmel dans le passage du culte privé au culte public comme l'importance exceptionnelle que l'Espagne lui a accordée. Après avoir pénétré largement la vie dévotionnelle, saint Joseph entre dans les méditations des théologiens, dans leurs discussions aux subtilités parfois rabbiniques mais aussi dans l'art. C'est dans ce domaine que Jean-Michel Sanchez excelle : une iconographie commentée d'une grande beauté… Les passionnés de l'histoire de la piété trouveront par ailleurs les prières, offices et invocations, fort belles et aussi précieuses pour la prière personnelle ou collective que pour la culture religieuse, comme ils apprécieront le passage approprié de la lettre encyclique Quamquam pluries de Léon XIII.

En 1889, c'est fait, l'Église est placée nommément et formellement sous le patronage de saint Joseph. On a le droit de penser qu'elle en a mis du temps…

Saint Joseph, image du Père ? C'est le propos des deux premiers chapitres de la plume de Jean-François Froger. Il y faut un peu de patience car pour mettre en lumière ce pur modèle de parfaite humilité, autrement dit, de révéler autant que faire se peut la gloire propre du père de Jésus et de l'époux de Marie, il faut concilier la métaphysique, la théologie et la connaissance de la Révélation.

De la paternité divine à la paternité humaine, le chapitre inaugural, ne se contente pas de poser « les problèmes que soulèvent la révélation évangélique et la doctrine de l'Église à propos de la paternité de Joseph ». Il fournit aussi des clés pour comprendre le récit de la Création de l'Homme, « dans sa plénitude métaphysique exprimée dans les justes rituels des hommes et des sociétés ».

On est prévenu d'emblée : on ne va pas de la paternité humaine à la paternité de Dieu : « pour comprendre la paternité humaine, il faut prendre notre modèle de compréhension en Dieu et non pas dans notre expérience ». Il faut regarder ce que nous dit la Révélation qui vient corriger (si nous le voulons bien, mais que cela est difficile !) nos représentations humaines. Or, si l'expérience ne permet pas d'atteindre à une juste idée de la paternité divine, il faut bien partir de cette expérience, individuelle ou collective, et laisser la Révélation l'éclairer d'une lumière nouvelle et la rectifier… C'est la démarche que suit l'auteur en examinant plusieurs points essentiels, à commencer par la question de la relation familiale. Il n'y a de père que lorsqu'une femme met au monde un enfant et que cet enfant est celui d'un homme, de préférence son époux. Et il n'y a de père que s'il y a un homme, « un fils de ». Cela semble évident : ces fondements naturels sont pourtant aujourd'hui bien ébranlés pour ne pas dire rejetés.

La marque distinctive de l'humain, les fondements de la nature humaine, ce sont deux capacités : celle « d'instituer une relation de droit » et « la capacité à une parole créatrice prononcée par les époux ». Les bêtes ne se marient pas… « Un homme ne peut naître que comme le fruit d'un contrat de parole, ritualisée selon la Loi divine révélée depuis la Chute. » Le contrat de mariage n'est pas d'abord un modèle juridique, mais une institution humaine qui sort l'homme de l'animalité, ou qui figure son humanité. « Toutes les populations n'accèdent pas à cette qualité du contrat humain, la polygamie ou la polyandrie, le divorce et l'adultère ou l'absence de parole viennent contredire cette institution. » On mesure à ces lignes la violence inouïe et silencieuse qui frappe les populations encore sous le joug de ces principes d'iniquités.

La « chair unique » que l'époux et l'épouse sont destinés à former est une unicité qui révèle la nature humaine à travers le lien légal du masculin et du féminin (qui est en quelque sorte condition de cette unicité). Parce que Joseph et Marie vont mettre au monde l'Homme parfait, dans une humanité régénérée, il est juste de dire que saint Joseph est « le ministre de notre salut ». Quoique non charnelle, sa paternité n'est pas une suppléance. Il montre la paternité humaine véritable à travers toutes les étapes connues (en particulier dans les Évangiles de l'enfance) de cette vie consacrée. Résignant son « moi » humain, Joseph n'a pas revendiqué la paternité de Jésus mais il a tenu son rôle de « rabbi », assumant tous les rôles de la paternité humaine. Et parce que cette paternité est parfaite, nous pouvons recevoir par saint Joseph un enseignement sur la paternité humaine. Et par là, comprendre la paternité divine que Jésus montre en même temps que ce Père qui est « la Vie » et qui donne en son fils et par son Fils, la « vie incorruptible ».

L'analyse de ce chapitre inaugural se répercute dans le suivant qui aborde plusieurs points connus : la question de la généalogie de Jésus, de son sens ; la justesse de la conduite de Joseph lorsqu'il découvre l'adultère présumé de la femme qui lui est dévolue et la miséricorde extraordinaire que cette conduite révèle ; sa capacité à recevoir l'information divine et son obéissance aux ordres reçus en songe ; enfin ce que, en tant que père légal de l'enfant, il lui communique : sa lignée… Par Marie, mais aussi par saint Joseph, Jésus appartient charnellement à la lignée royale de David.

Ces deux chapitres d'une concision à saluer mériteraient cependant de plus longs développements que bien sûr les lecteurs audacieux pourront trouver dans Le Livre de la Création et dans Le Livre de la Nature humaine, du même auteur (dans la même édition).

Néanmoins, on se plaît à rêver et à espérer un petit ouvrage, qui serait aujourd'hui salutaire, spécialement consacré à ce mystère insondable qu'est la paternité humaine et à une plus juste appréciation de ce qu'est saint Joseph et par conséquent « qui » il est : l'essentielle médiation pour comprendre qui est et ce qu'est « Notre Père ».

Un tel ouvrage jetterait sans aucun doute une lumière implacable sur la vraie nature des chemins choisis par les sociétés occidentales en matière de morale sexuelle, dévoyant le contrat fondamental qui garantit l'unicité humaine, sa visibilité et sa foncière intelligibilité. Et par conséquent son inaltérable beauté.

Ouvrages associés :

Le Bulletin (Syndicat des journalistes de la presse périodiques)

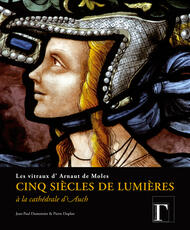

Ce livre est beau et comme l'a dit Krishnamurti, philosophe indien: Apprécier la beauté est un élément essentiel de notre existence. C'est sa beauté intérieure qui donne une grâce, une douceur exquise à sa forme. Pierre Duplan a fait une fois de plus un exercice de typographie et de mise en page qui donne la parole aux images de Jean-Paul Dumontier et ils nous font tous les deux apprécier la beauté de l'œuvre d'Amaut de Moles, ce maître verrier du XVIe siècle qui en colorant la lumière savait créer à l'intérieur de la cathédrale une atmosphère mystique invitant à la méditation.

Pierre Duplan a passé son enfance à Auch et la cathédrale était pour lui un terrain de découvertes et de jeux. Après les Beaux-Arts à Toulouse, l'École des arts appliqués à Paris et l'ENSET (aujourd'hui École normale supérieure de Cachan), il aborde une longue carrière d'enseignant. Tout naturellement, il présenta à la fin de son cursus un mémoire d'histoire de l'art sur les vitraux de la cathédrale. La collaboration pour cet ouvrage avec Jean-Paul Dumontier était naturelle: ce dernier est LE photographe spécialiste de l'art sacré en France et il avait déjà photographié tous les vitraux de la cathédrale. Amis de longue date, ils avaient la même conception de l'ouvrage: en aborder les côtés historiques, bibliques et esthétiques. « En 1507, le cardinal François II de Clermont Lodève avait développé avec ce projet, contemporain des fresques de la chapelle Sixtine au Vatican, une pensée interreligieuse avant la lettre, rassemblant les païens, les Juifs et les chrétiens » suggère Pierre Duplan. Jean-Paul Dumontier avait à cœur de mettre en valeur l'importance de l'art du portrait, « il faut remarquer la grande expressivité des visages dessinés avec une virtuosité gestuelle mise au service d'une ré-flexion préalable» dit-il. L'ouvrage propose une lecture aussi complète que possible des verrières d'Amaut de Moles, à travers des plans, des photos souvent en gros plan, une explication des techniques et des couleurs utilisées. On visite les chapelles les unes après les autres, avec à chaque pas les explications nécessaires à la compréhension des personnages et des scènes, tant sur le plan des thèmes bibliques que sur celui de la réalisation artistique. À la rencontre des sibylles L'adjectif sibyllin ne fait plus mystère, si j'ose dire, mais qui se rappelle son origine ?Voici l'occasion de faire la connaissance de neuf sybilles, femmes de caractère bien séduisantes pour la plupart en même temps que prophétesses exaltées. Pierre Duplan : « Il n'y a plus aujourd'hui de vie religieuse très forte: les gens visitent les églises sans savoir ce que représentent les personnages. Il fallait absolument montrer que la chapelle Sixtine et les verrières d'Auch avaient le même programme iconographique: la rencontre des patriarches, sibylles, prophètes et/ou apôtres, idée qui avait été proposée par Filippo Barbieri en 1480 dans un Traité qui proposait une description systématique de douze sibylles. Le cardinal de Clermont Lodève, alors ambassadeur de France à Rome, eut connaissance de ce livre et s'en inspira. 1) Un ensemble voulu et défini dans les moindres détails Le visiteur et le lecteur partent à la rencontre des personnages, bibliques et réels, et vont tout savoir d'eux ou presque. La « fabrique» (l'ensemble des notables concernés par le projet) définit les personnages par leurs attributs, le cardinal est représenté deux fois, le maître verrier aussi; les couleurs donnent des clés, par exemple jaune pour Judas et pour les Juifs, verte pour ceux qui guérissent la lèpre ; les tissus sont soigneusement choisis, damas blanc pour la Vierge, velours, soie, fourrure; les vêtements sont fidèles à ceux de l'époque; la place et la gestuelle de chacun précises. La beauté des verrières, tant dans leur dessin que dans les couleurs, est éclatante. Le vitrail, élément spirituel, évoque la lumière divine, il est fait pour être vu en transparence, à des heures et des saisons différentes. Traditionnelle-ment, le parcours commence au nord, avec des tons froids de verts et de bleus, et se termine au sud avec des tons chauds, jaune, orange, rouge. La crucifixion se trouve toujours à l'est : le Christ tourne le dos à Jérusalem et fait face au monde qui reste à convertir. Dans chaque verrière, il y a trois récits distincts: en haut l'ogive, puis la grande scène « historique» du milieu et enfin le soubassement, où l'on va d'ailleurs voir apparaître les débuts de la perspective et des lignes de fuite. La fabrication Viollet-le-Duc passé par là a fait l'inventaire des couleurs et des pigments utilisés. Le verre est peint et émaillé des deux côtés; il est découpé à l'acide. À peine 6 ans pour la réalisation de l'ensemble, terminé avant 1 même que la cathédrale ait reçu sa toiture. Par un mi-racle rare, l'œuvre a traversé les siècles et les révolutions sans presque aucun dommage ... À vitraux exceptionnels, livre remarquable À peine 18 mois pour réaliser ce livre, ce qui est une gageure quand on en analyse les qualités. On tire son chapeau à Jean-Paul Dumontier pour son travail de photographe.

Les photos ont été prises (sur plu-sieurs mois) en lumière naturelle; je vous laisse imaginer les temps de pose ! Les verrières sont per-chées en hauteur, il faut en corri-ger la perspective; quelquefois 3 ou 4 clichés sont superposés pour équilibrer les rapports de cou-leurs; un énorme travail de net-toyage sur photoshop a éliminé les toiles d'araignée, la poussière, les scories. Travail de bénédictin pour une beauté absolue. Pierre Duplan et Jean-Paul oumon-tier ont choisi le format -presque carré-, tous les éléments de ma-quette et de typographie, les plans, la mise en page des photos et du texte etc. Les amateurs de beaux livres seront admiratifs des choix qui ont été faits et du soin qui a pré-sidé à chaque étape. Par exemple les caractères jaunes sur fond noir, la couleur des plans, le rythme des polices, la justification des textes. Quand Pierre montre le story-board du livre -qui est au simple chemin de fer ce que la poésie est au morse -le lecteur refait avec lui, émerveillé, le voyage dans cet-te œuvre magistrale et magistrale-ment racontée .•